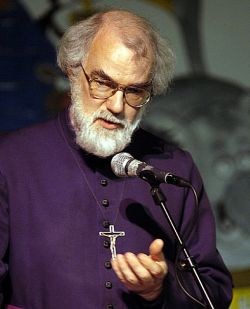

Prolusione dell’Arcivescovo di Canterbury

PROLUSIONE DELL'ARCIVESCOVO DI CANTERBURY

al priore e alla comunità del Monastero di Bose

e a tutti i partecipanti al Simposio

tenuto in collaborazione con

la Commissione Fede e Costituzione

del Consiglio ecumenico delle chiese:

Nella chiesa ortodossa, in uno degli inni per i vespri della domenica di Ognissanti, i santi sono invocati come “oratori dello Spirito”. Spero che in questo incontro tutti i partecipanti avvertiranno che lo Spirito santo sta veramente parlando loro attraverso la compagnia dei santi e anche attraverso la compagnia umana di questo incontro. Dal momento che siamo tutti chiamati alla santità, siamo tutti chiamati a parlare in e attraverso lo Spirito santo.

La santità non è mai una questione individuale. Affinché un essere umano diventi santo – così credono i cristiani – occorre che esso diventi parte del Corpo di Cristo, così che la vita personale sia informata, plasmata e determinata dalla vita eterna del Dio Figlio, così come si è fatto carne in Gesù di Nazareth; occorre essere “immersi” nel dono dello Spirito santo nel flusso della vita del Figlio verso il Padre, il movimento perenne di adorazione totale e di amore che si dona. Essere santi significa stare con Cristo, e stare con Cristo significa essere membra del suo Corpo, vivendo in e attraverso la comunione degli esseri umani rinnovati che lo Spirito crea.

Di qui la naturalezza con cui san Paolo si riferisce a tutti i battezzati come santi: in linea di principio, tutti coloro che attraverso il battesimo sono portati nel luogo dove è Cristo sono trascinati in quella corrente della sua vita che scorre verso il Padre. Ma noi usiamo piuttosto ragionevolmente la parola “santo” più comunemente in riferimento a coloro che possiamo vedere concretamente in azione quel flusso. La persona che le chiese riconoscono come un santo nel senso comune del termine sarà colui che mostra ciò che è vero per tutti i cristiani, colui che offre una definizione particolare di ciò che la vita battesimale può significare. I santi avranno imparato da tutti coloro che li circondano come vivere in Cristo; e avranno imparato perfino da coloro le cui vite non dimostrano dei segni forti e chiari di fedeltà battesimale. Tutti noi, nel momento in cui riceviamo e riflettiamo su questa definizione, siamo chiamati a verificare le nostre vite alla sua luce, chiedendoci come le nostre identità battesimali possano essere approfondite e possano ricevere una maggiore integrità. Quando un santo è riconosciuto come tale e viene commemorato, la chiesa propone al suo popolo e al più vasto mondo un modello di vita in comunione con Gesù e in comunione con tutti gli altri che sono stati chiamati; un santo è qualcuno che è lui stesso plasmato nel discepolato dal suo vivere nel corpo di Cristo, ed è anche qualcuno la cui vita alimenta quel Corpo e la riconduce al suo cuore e alla sua chiamata.

Ma che cosa dire dei santi in una chiesa divisa? A volte siamo portati a pensare che ci sia qualcosa di speciale nei santi della “chiesa indivisa”, prima dello scisma tra oriente e occidente, o prima della Riforma; o, peggio, siamo tentati di utilizzare i santi della nostra specifica tradizione come prove che la nostra confessione abbia avuto più successo di altre nell’alimentare la santità. Ciò è comprensibile: se un cattolico guarda a un santo del mondo cristiano orientale, potrebbe pensare che la testimonianza di quel santo è in qualche modo indebolita o compromessa dalla sua separazione o addirittura ostilità nei confronti della comunione con la sede romana. Anglicani e protestanti non possono non rendersi conto che i santi della chiesa cattolica successivi alla Riforma sono appartenuti a un corpo che considerava la loro testimonianza cristiana riformata come imperfetta e deviata sotto molti punti di vista. In maniera ancor più problematica, in occidente come in oriente, ci sono coloro che hanno patito tormenti e la morte per mano di altri cristiani e che vengono considerati martiri. Cattolici, ortodossi, anglicani e protestanti sono stati tutti coinvolti, in un modo o nell’altro, nell’infliggere e nel sopportare tormenti per ciò che credevano che Cristo li avesse chiamati: ma come possiamo celebrare la memoria di qualcuno che è morto per nostra stessa mano?

In Gran Bretagna, il calendario della chiesa d’Inghilterra commemora coloro che sono morti come “eretici protestanti” durante la persecuzione della regina Maria Tudor; celebra anche coloro che, come John Bunyan e Richard Baxter, furono perseguitati dall’autorità anglicana, e, offrendo una celebrazione di tutti i martiri e i santi dell’epoca della Riforma, il calendario riconosce indirettamente coloro che morirono per mano dello stato britannico a causa della loro lealtà al papa. Per quanto possa essere ammirevole, occorre fornire qualche base teologica per fare di ciò più di una semplice volontà di riconoscerne in qualche modo il coraggio o l’integrità; occorre un’interpretazione in termini di comprensione del Corpo di Cristo. Ed è possibile che questa interpretazione teologica ci fornisca anche una comprensione migliore della teologia della santità più in generale.

In relazione a ciò, vorrei suggerire tre prospettive che ci possono aiutare.

Innanzi tutto, la prospettiva più importante riguarda Cristo, la cui vita noi riconosciamo gli uni negli altri: è il Cristo che ha sofferto il ripudio e l’umiliazione per mano di essere umani come noi. Prendendo a prestito la terminologia del teologo inglese contemporaneo che ha sviluppato in maniera più eloquente questo tema, James Alison, Gesù ha “l’intelligenza della vittima”: egli sta là dove sta ogni vittima di ogni azione di aggressione umana e di esclusione violenta. In altre parole, Gesù non è semplicemente una figura in cui noi possiamo identificarci istantaneamente e direttamente, come se rispecchiasse ciò che noi già siamo: no, la nostra identificazione in lui è pienamente reale soltanto se implica un’identificazione anche con coloro che noi, come agenti particolari, o la nostra cultura o gruppo di interesse possono aver fatto soffrire. Stare là dove Cristo è significa essere esposti al suo giudizio: è un posto in cui noi dobbiamo cambiare e crescere se vogliamo vivere, perché proclamare il nome di Cristo significa essere disposti a considerarci carnefici e vittime al tempo stesso, come peccatori e allo stesso tempo santi uniti al Figlio di Dio.

Così, quando siamo confrontati con un martire che ha patito per mano del nostro stesso corpo ecclesiale, siamo confrontati con un tipo particolare di giudizio e di dono. Se la nostra vittima ha incontrato la morte nella condizione di essere obbediente alla legge di Cristo, questa ci rivolge una parola direttamente da Cristo, un invito a riconoscere la nostra complicità nella violenza, nonché nelle prospettive distorte che generano e alimentano la violenza. Questi santi ci invitano ad andare al di là per giungere dove Cristo è: il luogo dove la violenza è subita e non inflitta; e in questo modo ci conducono più in profondità nella vita del Corpo del Crocifisso.

In secondo luogo, tutto ciò è soltanto l’esempio più drammatico ed evidente di come il santo ci manifesti la realtà di un Corpo costantemente ferito dal tradimento e dalla menzogna, piuttosto di una santità passata o senza tempo. La vita di ogni santo, come ho già messo in evidenza, deriva da una vita cristiana comunitaria in cui cristiani imperfetti (e talvolta assai imperfetti) hanno giocato un ruolo formativo. Così qualora e allorquando noi riconosciamo segni di somiglianza a Cristo – o ciò che ho definito in precedenza “flusso” di vita e preghiera rivolta a Dio Padre – in qualcuno che appartiene a un’altra confessione cristiana, e persino quando ci sentiamo legati alla difesa dei nostri disaccordi teologici ed ecclesiologici a livello delle idee, in quel momento giungiamo a renderci conto che questa vita santa deve comportare la presenza e l’azione del Corpo di Cristo in e attraverso la loro comunione cristiana. Un cristiano ortodosso che riconosca qualcosa della santità in un calvinista, o un pentecostale che riconosca la santità in un cattolico, riconoscerà che la comunione storica e specifica di questo corpo apparentemente estraneo di credenti è un percorso della vita del corpo di Cristo a prescindere dalle sue presunte “deficienze” sia nella disciplina [cattolica] che nella fedeltà biblica.

In terzo luogo, quando celebriamo i santi in un contesto ecumenico, noi stiamo celebrando la chiesa che sarà ma che non è ancora. Celebriamo il Corpo escatologico di Cristo, nel quale sono ugualmente compresi tutti coloro che hanno servito Cristo in verità e realizzato le sue vie e il suo Vangelo, nonostante nella storia siano stati separati gli uni dagli altri. E noi riconosciamo anche con gratitudine che la nostra vita nel Corpo di Cristo è nutrita da molte fonti invisibili: è precisamente nutrita da questa unione escatologica. Lo Spirito del tempo che verrà, lo Spirito che è un pegno, una caparra del futuro di Dio, è all’opera in noi attraverso relazioni per il momento invisibili e inafferrabili, agisce attraverso l’estraneo, la vittima, colui che non riusciamo a riconoscere ora come fratello o come sorella. Celebrare un santo di un’altra tradizione cristiana significa allo stesso tempo affermare: “Ora non conosco la vita di chi potrebbe essere utilizzata, oggi e domani, dallo Spirito per condurmi alla maturità della fede e della testimonianza che Dio ha in mente per me”.

L’immagine di una “nube” di testimoni è assolutamente adatta in questo contesto. Coloro che secondo la grazia di Dio danno forma al nostro discepolato sono una grande moltitudine, i cui volti sono spesso a noi celati. È bene che riusciamo a identificare alcuni di quei volti, quelli familiari e ovvi nelle nostre vite e nella vita delle nostre comunità, ma anche quei volti inattesi degli estranei che, iniziamo ora a comprendere, sono stati condotti all’interno delle nostre vite personali e comunitarie da Dio stesso per il nostro bene e la nostra salvezza; e identificando alcuni di questi volti ci vengono ricordati tutti gli altri – passati e presenti – di cui non vediamo il volto. Ci rivolgiamo così ai nostri fratelli e alle nostre sorelle di altre confessioni cristiane con occhi nuovi e attese nuove, insieme a una rinnovata pazienza, dal momento che siamo messi di fronte alla realtà di come noi – consapevolmente o inconsapevolmente – ignoriamo, evitiamo, e persino rigettiamo violentemente il dono di Dio qualora venga a noi in una forma a noi non familiare.

La celebrazione ecumenica della santità ci insegna due cose essenziali. Ci pone in allerta rispetto ai diversi modi in cui noi possiamo essere complici delle sofferenze inflitte a Cristo; ci insegna a essere molto cauti rispetto a un’identificazione trionfalistica con la croce quando, nella nostra qualità di discepoli imperfetti e fallibili, siamo sempre nello stesso tempo anche i crocifissori. È la stessa consapevolezza che si avverte a ogni eucaristia, quando riconosciamo che noi siamo seduti a tavola insieme a coloro che tradiranno e abbandoneranno il loro Signore, sapendo che abbiamo fallito e falliremo come loro. La celebrazione ecumenica della santità ci ricorda poi di dover essere riconoscenti per le vie imprevedibili della grazia di Dio, che giunge sempre a noi nella persona, nel luogo o nella comunità più inattese. In altre parole, la materia cui è dedicato questo Convegno non è semplicemente un aspetto della vita liturgica o di uno studio storico, ma rappresenta l’intero carattere della chiesa quale corpo penitente e in cammino verso la piena maturità, innaffiato da acque nascoste e vivente grazie alla fonte eterna dello Spirito santo, in cui la fine, quando Cristo sarà tutto in tutti, è già realtà.

Che questo Convegno possa essere benedetto dalla santa Trinità divina e porti frutti per l’arricchimento della nostra comune testimonianza e il rafforzamento della nostra unità.

Lambeth Palace, Londra

Santi Simone e Giuda, apostoli

28 ottobre 2008